エームサービスの食堂アプリ「Let’sgofun」で 食堂とヒトをつなげ!

食事に関わる情報発信はもちろん、食事の評価やきろく、注文などができる食堂アプリ「Let’sgofun」。エームサービスが独自に提供しているアプリだということはご存じでしょうか? 今回はアプリの開発と運営に携わるDX推進部の皆さんや、実際にご利用いただいているユーザー様に話を伺いました。食堂とヒトをデジタルでつなぐエームの仕事に迫ります。

目次

食堂アプリ「Let’sgofun」って?

「食堂をもっと便利に」ご利用いただくために、2022年にリリースされたアプリ。利用可能端末はAndroidもしくはiOSの最新バージョンを搭載したデバイスで、2025年1月現在、約5万人に利用されています。アプリユーザーは、1週間先までの写真付きメニュー(提供価格、栄養価情報含む)の確認や注文・決済、食堂のイベント情報などの確認、食べたメニューの評価、喫食記録などができます。

お話を伺ったのは…

右:宮田佳泉さん

2011年入社。東日本大震災をきっかけに命に直結する食への関心が高まり、アパレル企業からエームサービスへ。IDSセンターMD企画室に所属し、マーケティング業務をメインに担当。「Let’sgofun」の前身であるWebサイトの立ち上げにも携わる。現在はDX推進部DX戦略室室長としてチームを支える。

中央右:鞠谷紀士さん

2007年入社。IDSセンターにて顧客満足度調査の傍ら、デジタル関連業務を担当。現在はDX推進部デジタルインフラ室にて「Let’s gofun」に表示される週間メニューのシステム開発のほか、企画者とプログラマーのハブ役を担う。社内唯一無二の企画系テクニカルアドバイザー。

中央左:加藤加那子さん

2008年入社。商社やゲーム会社など大手オフィス系の社員食堂のマネージャーなどを務め、2度の産休、育休を取得。DX推進部DX戦略室では「チームの中でもっとも現場=食堂を知るメンバー」として頼られる存在。「Let’sgofun」の決済音は、娘さんの声が採用されている。

左:矢崎 織さん

2012年入社。RS、BDS、HSS事業本部で営業を経験したのち、「お客様への付加価値を生み出そう」という部署のスローガンに賛同して、社内公募を通じてDX推進部DX戦略室へ。「Let’sgofun」のプロジェクトマネージャーとして、開発から運営全般をサポートする。

―アプリ開発のきっかけとなったおもいや出来事とは?

鞠谷さん:食堂のメニューやイベントなどの情報は、食堂に行って初めてわかるというケースが多いと思いますが、その情報を事前に利用者に届けられるコミュニケーションツールがあれば、食堂がより便利になって、利用者の満足にもつながるのでは、という思いがありました。折しもコロナ禍を経て、お客さま(クライアント企業)の「従業員にもっと食堂を利用してほしい」という声も重なり、開発の機運が高まりました。

宮田さん

「Let’sgofun」には前身となるWebサイトがあり、現在も運用中なのですが、利用者とのダイレクトなコミュニケーションを創出するにはアプリが必要だよね、と。

―アプリ化に伴って追加された便利機能はありますか?

矢崎さん:「食事の評価」「食事のきろく」「プッシュ通知」さらには「モバイル注文・決済機能」が追加されました。食事の評価は3段階から選ぶことができ、評価したメニューが食事の記録として残る仕組みです。これまで食べたメニューがジャンルやカテゴリーごとに記録されるので、例えば「同じメニューばかり食べていた!」「お昼は魚だったから、夜は違う食材にしようかな」などという気づき、食事のバランスを意識するきっかけにつながります。

宮田さん:食事の評価を実装する際は、ネガティブな感情が発生しないかと社内で議論になったのですが、どんな評価も改善に生かせば利用者の満足度向上につながっていきます。これもコミュニケーションの糸口として捉えました。実際、メニューの最適化、ブラッシュアップにも活用できそうです。自分がどれだけ食堂を利用しているかをランキング表示するというお楽しみ機能もあるんですよ。

鞠谷さん

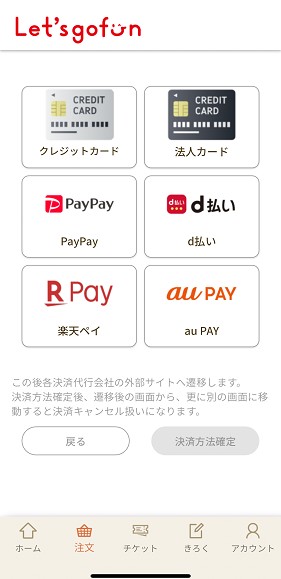

モバイル決済では、クレジットカード、PayPay、d払い、楽天ペイが使用できます。福利厚生としても使っていただけるように、法人カードにも対応しているほか、登録してあるメールアドレスに領収書を送信することもできます。

加藤さん:キャッシュレスなら、利用者の皆さんは食券機に並んだり、お財布を持ち歩いたりする必要がありません。ポイントが貯まるといううれしい副産物もありますよね。アプリ化することで事前注文が簡単になりますので、「食堂に行ったけれど、希望のメニューが売り切れてしまっていた」ということも限りなく減らすことができています。食堂にとっては、フードロス対策にもなっています。

―皆さんは普段どのようにアプリに関わっているのですか?

矢崎さん

私たちの業務は、大きくは展開と開発に分類されます。展開のところでは、事業所からの「アプリを導入したい」という相談への対応、新規クライアントさんへの提案などの導入フォローが主な業務です。

加藤さん

事業所からの相談には、営業や現場だけではわからないこと、スムーズにいかないところをフォローして、よりアプリを知ってもらい、利便性とその店舗に合わせた利用スタイルを提案しています。

鞠谷さん

開発には大まかな年間のスケジュールがあって、だいたい年末から年始にかけて次の開発に向けた検討を行い、5月以降は実際に開発を進めていく流れです。外部のベンダーさんとは週1回の定例会を実施しています。

―毎週メニューが更新されていますが、この仕組みとは……?

鞠谷さん

実はアプリで表示されるメニューは、メニューを組み立てる基幹システムと連携しているんです。1週間ないし1カ月のメニューがプランニングできていれば、管理者がボタンを押すだけで、自動的にメニューが更新、表示される仕組みになっています。

加藤さん:メニューの写真も事業所のスマートフォンなどで撮影したものをそのままアップできる仕様になっています。メニューのおいしさを引き出す撮影テクニックなどは、本社教育部門「わたしアカデミー」が配信するオンデマンド研修や対面のセミナーでもレクチャーしています。やりたいことを簡略化しながら、いかにクオリティーを高く見せるか。これを実現することもアプリ化のきっかけでしたよね。

―アプリ開発、運営で大変なことはどんなことですか?

矢崎さん

エームサービスの事業所は、社員食堂、病院やカフェ、無人売店など事業形態はさまざま。毎日提供するメニューも事業所ごとに違います。また、当社が運営する拠点ごとに、欲しい機能や発信する情報はさまざまです。100社100様の多様な形態の事業所で汎用性も利便性も高くするにはどうしたらいいか……。この最適解を導き出すために日々力を注いでいます。

鞠谷さん:例えば、会社から支給されているスマートフォンでアプリを使用していただくことを想定してシステムを組み立てると、普段の買い物では使用していないスマホで決済するわけですから、決済アプリに毎回IDとパスワードを求められたりして、かえって不便になることもあります。利便性を追求するためには、常にアップデートが必要です。

加藤さん

多岐にわたるクライアントさんの要望に応えていくことは、満足度の向上や利用者の増加に直結します。そのサイクルをつくるのが私たちのミッションなので、妥協はできません。

―アプリに携わる中で、一番うれしかったことは?

鞠谷さん

やはりクライアントさんから「この機能が欲しかった!」という喜びの声をいただいたときです。利用者のニーズにぴったりハマったときは、マーケッター冥利に尽きます。

矢崎さん

食堂コンペでご縁のあったクライアントさんに「エームさん導入の決め手の一つがアプリだった」と言われたことは忘れられません。

加藤さん

若手の現場スタッフがアプリの更新にやりがいを感じてくれているのはうれしいですね。

宮田さん

お客さまからうれしいコメントが届くと、これまでの失敗は無駄ではなかったと思えます。試行錯誤を続けてきたからこそ今の景色が見えているんだなあと思います。

―「Let‘s gofun」の展望とチームの目標を教えてください。

矢崎さん:今、栄養価とGHG(Greenhouse Gas、温室効果ガス)の2つのキーワードで追加機能の開発を進めています。その日摂った栄養価の合計は現在も表示されるのですが、性別、生年月による年代、身体活動量を登録してもらうことで、食べた量が自分に適しているかをレーダーチャートで可視化するイメージです。1日あたりの摂取栄養価だけでなく、月ごとの平均値も確認できるようになる予定です。

画面は開発中のイメージです。2025年4月ごろの実装を予定しています。

鞠谷さん

手動でももちろん記録できますが、注文・決済機能を利用すると、自動的に栄養価が登録される仕組みになっています。

加藤さん

もう一つ、食事メニューにカーボンフットプリント(以下:CFP)の情報を表示します。これは、レシピ情報を用いて食事メニューのGHG排出量を算出して、アプリで分かりやすく表示、確認できるものです。給食業界で、システムを用いた継続的なCFP表示は、国内で初めての取り組みではないでしょうか。

CFPを算出するためのデータベースは一般社団法人サステナブル経営推進機構「SuMPO」が構築したものを活用しています。

〈当社ニュースはこちら〉SuMPO×エームサービス 食事メニューのカーボンフットプリント表示で消費者の行動変容を促す共同プロジェクトを開始

宮田さん

いつもはお弁当を用意したり、出勤時に通るコンビニに寄ってお昼ごはんを買っていたりした人が、「今日は食堂で食べてみよう」と思えたり、「明日は食堂でイベントがあるらしい」という情報にワクワクしたり。アプリによってお客さまに新しい体験が生まれたことは大きな手応えでした。今後は、健康面や環境面を配慮した食事の行動変容が生まれることを期待しています。こうした機能の実装を通じて、「Let’sgofun」を食堂にまつわるあらゆるサービスをワンストップでできるスーパーアプリ、そしてお客さまのウェルビーイングアプリにしていきたいです。

お客さまにも聞いてみた!いかがですか?「Let’s gofun」

現在、全国で163カ所の食堂(2025年1月現在)で導入されている「Let’sgofun」。実際にエームサービスが受託する食堂でアプリを使っているお客さまに話をうかがいました。

お話を伺ったのは…

株式会社ヤギ 総務部総務グループ 伊藤芳子さま(写真中央)

可能な限り毎日食堂を利用。小鉢の豆腐料理や魚料理がお気に入りのメニュー。

伊藤さま:朝、出社したらまず「Let’sgofun」を開くのが日課になっています。好きなメニューがあると、ついついそればかりオーダーしてしまいますが、「食事きろく」で食べたメニューを客観的に振り返り、1日でバランスのよい食事にしようと心がけることができています。食事評価は、3段階を選んでボタンを押すだけで回答できるのが手軽かつ気軽。簡単に参加できるので、スマホ操作が得意でない人もうれしいですね。

私たちの会社では、食堂を利用するには「Let’s gofun」が必須になりました。これが、これまで食堂を利用していなかった社員が食堂の情報や魅力をキャッチすることにつながっています。

バラエティー豊かなメニューで私たちを迎えてくれる食堂は、体にやさしく、午後からの活力を養ってくれる場所。「Let’sgofun」によってそんな食堂の魅力や利便性が社内に広がり、食堂ファンが増えています!