みんなが働き続けたくなる会社を目指して。 エームサービスの子育て支援制度を紹介!

エームサービスでは子育てをしながら働く社員をサポートするためのさまざまな取り組みを行っています。社員の両立支援に携わる人事部の本田さんと坪内さんに、エームサービスならではの制度や働き方について教えていただきました。

目次

案内してくれるのは…?

人事部 人事戦略室 室長 本田祐史さん

人事制度設計、評価制度などの人事企画を担当。従業員が働きやすい環境づくり全般に携わり、従業員満足度調査(ESS)などの全社統一で行うさまざまなサーベイを実施。

人事部 人事戦略室 チーフ 坪内沙恵子さん

産育休業、介護休業の両立支援をはじめ、社内のダイバーシティ推進を担当。上司・部下間のコミュニケーションツールとして2年前から開始されたマイカルテの設計に携わる。ESSをはじめ、人事異動、退職、正社員採用、短時間勤務制度、育児休業制度など申請に関する照査・承認も担っている。

産育休は毎年300名以上が取得。育児にまつわるエームの実態

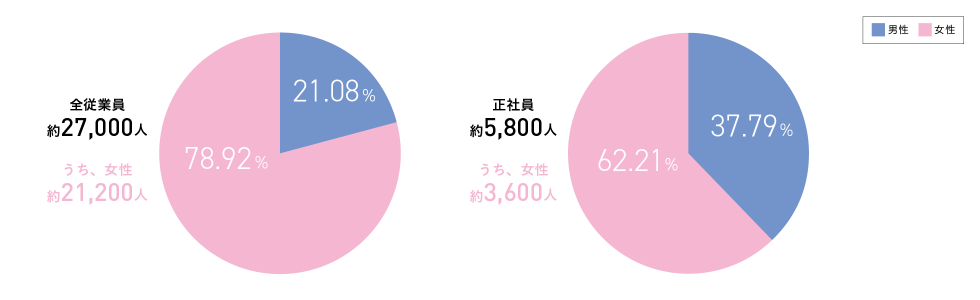

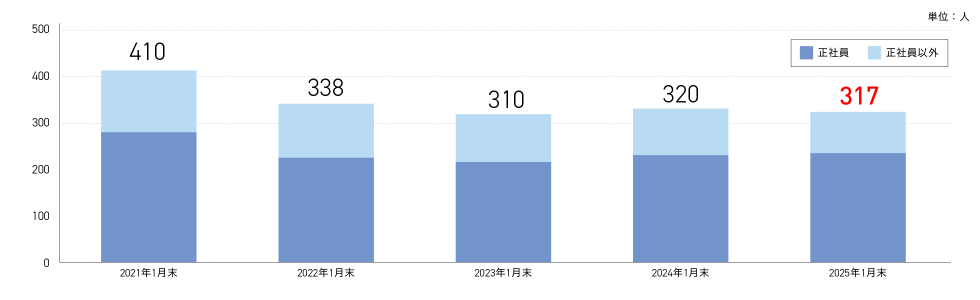

坪内さん:まずは育児に関する当社の状況をお伝えしたいと思います。現在、全従業員に対する女性の割合は約80%、正社員での女性の割合は約60%となっており、産育休をすでに取得した方、または今後、取得する可能性がある方がたくさんいます。直近の産育休取得者数は2021年をピークに減少傾向にありますが、毎年300名以上が取得しています。

坪内さん:私自身も17、8年前に産育休を取得したのですが、当時に比べても制度はさらに充実しているのを感じます。周囲にも短時間勤務の方が増えてきていて、育児休業や時短制度を利用することへの周囲の理解も高まっています。

復職するときにも近くに相談できる社員がいますし、女性・男性関係なく理解が進んでいるという印象です。時代とともに産育休の取得は当たり前になりましたね。

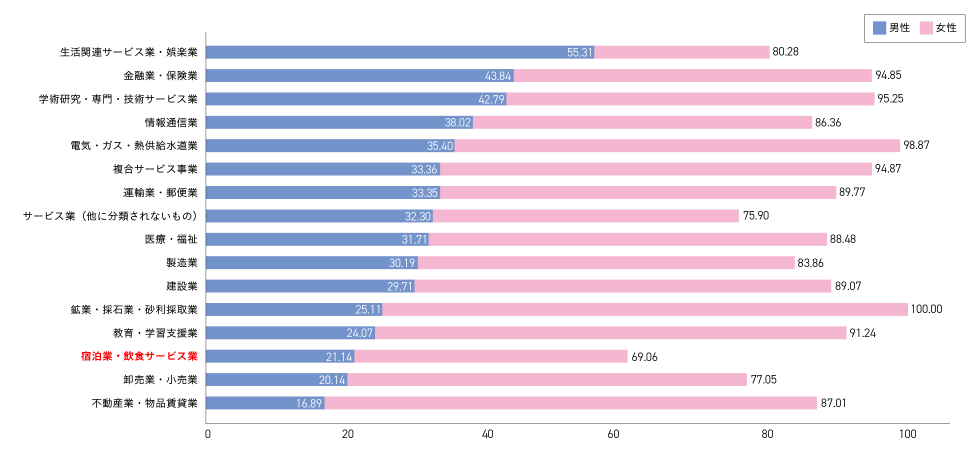

本田さん:エームサービスは男性の育休取得率が高いのも特徴です。2022年度は41%、2023年度は40.9%の男性社員が育児休業を取得しています。2023年3月期の産業別男性育休取得率では、宿泊・飲食サービス業が21.14%となっていますので、同じ業種の民間企業と比較しても当社の取得率は高い傾向にあります。

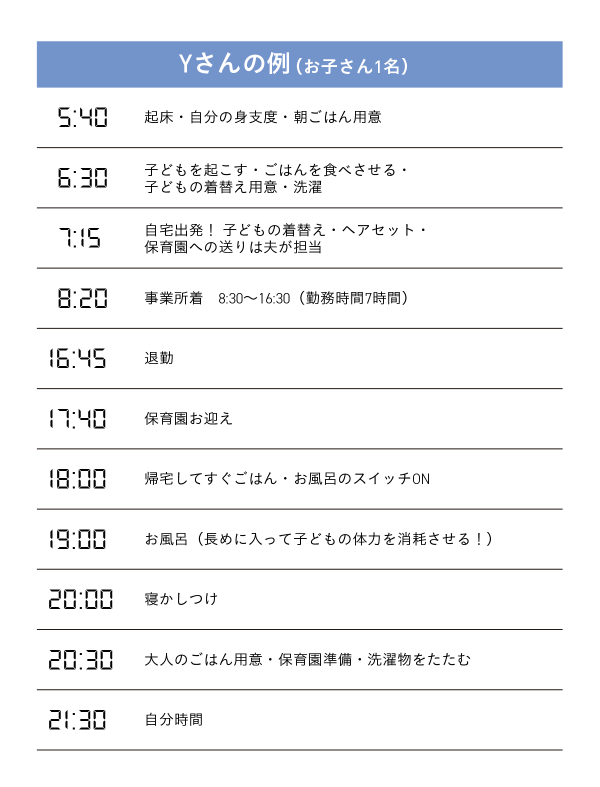

坪内さん:産育休取得者が復職後にどのような働き方をしているのか、タイムスケジュールの一例を見てみましょう。業務の内容や環境によっても異なりますが、みなさん仕事とプライベートのバランスを取りながら働いていることがわかるかと思います。

産育休取得者が集うオンライン交流会~ライフイベントに寄り添う独自の施策と支援~

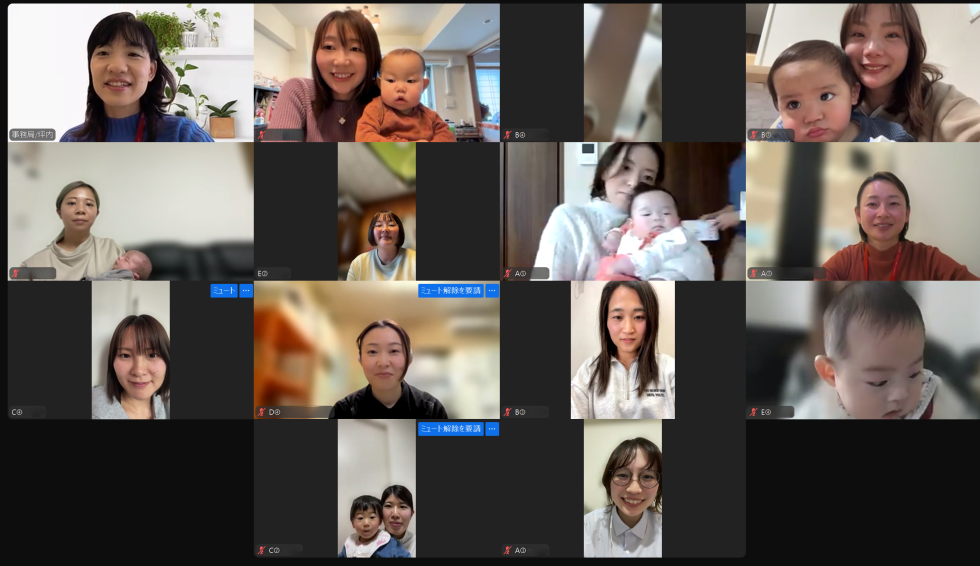

坪内さん:エームサービスでは、10年ほど前から子育てをしながら働く方のための交流会を実施しています。始めたきっかけは、産育休取得者の復職時の悩みを解消し、不安を払拭するため。エームサービスは365日、朝昼晩とシフト制の事業所もあるので、実際に産育休を取得した先輩社員たちが復職後にどんな工夫をしながらプライベートと仕事を両立しているのか、情報交換できる場をつくりたい、という思いが実施のきっかけになりました。休職すると見えにくくなる会社の様子の共有や、他の社員とのつながりをつくるという点でも役立っていますね。

コロナ禍以降、交流会がオンラインになったことで、これまで参加できなかった地方在住の社員も参加しやすくなりました。今年は、産育休を取得した正社員が300名ほどいる中で、32名が参加しました。

復職者と上長をつなぐ コミュニケーションツール「復職マイカルテ」

坪内さん:さらに、産育休者がスムーズに復職できるよう、受け入れ側の上長と復職者のコミュニケーションツールとして「復職マイカルテ」の導入も開始しました。女性活躍ワーキングチーム「aim Shine★」が考案して今期から導入したもので、復職申請に合わせてそれぞれの状況や復職時の要望などを入力することができます。

坪内さん:土日の勤務、繁忙期の残業、周囲の協力体制についてなど、上司が事前に知っておきたい復職者の事情も共有できるよう項目を設定しています。また、休職中に取得した資格、復職後にやってみたいことなど、自身のアピールの場としても活用できます。

本田さん:「復職マイカルテ」は正社員が自身のキャリア形成に使用している「マイカルテ」と同様に、社員の意思や境遇を会社が理解するツールとして活用するものです。働き方と現場の状況が合わない「復職ギャップ」が生まれないようにするためのコミュニケーションツールとも言えますね。

この他にも、法令で定める育児休業・両立支援制度では、対象が子どもが3歳に達する日までになっている「短時間勤務」を子どもが小学校3年生修了まで利用できるのも当社独自の取り組みです。

今年4月からは一部、賃金の制度改定も実施していまして、実績に応じて支給される賞与について、短時間勤務を選択していることによる控除が一部なくなりました。

社員による社員のための「復職マイカルテ」発案者に聞いてみました!

坪内さん:「復職マイカルテ」の話でも触れた通り、この制度は実際に産育休を取得した経験のあるみなさんの声から生まれました。その背景からもエームサービスの両立支援への姿勢が垣間見えると思いますので、発案者のみなさんにもお話を聞いてみましょう。

女性活躍ワーキングチーム「aim Shine★」復職マイカルテ発案チームのみなさん

―「復職マイカルテ」ができた背景とは?

久木元さん

働き手が減りつつあるなか、産育休取得者の復帰支援は雇用維持の重要なテーマであると再認識されていました。そんな折に課題となっていたのが、復職者と上長のコミュニケーション不足による復職ギャップです。

復職時の連絡については、「会社と復職者のどちらから?」「何を確認しておくべきなのか?」「復職者が会社に伝えておくべきことは?」といったフォーマットがありませんでした。これらを整備することで、会社と復職者の間で確認事項を記録し、互いに認識のすり合わせをスムーズに行うためのものとして講じたものが「復職マイカルテ」です。

榎本さん

復職するまでの期間は不安も多く、復職者側から連絡したいこともありますので、事前に決まった形式のヒアリングシートがあれば、情報共有も意思疎通もしやすいですよね。「復職マイカルテ」はこうした復職経験者と、復職者を迎え入れる上長や事業所メンバーの声も反映しながら作りました。

―「復職マイカルテ」を運用してみていかがですか?

久木元さん

復職者の状況が記録できるので、休職中に上長が異動になっても引継ぎがスムーズになります。報告・聞き取り事項が決まっていれば、「言っていいのかな?」「聞いていいのかな?」という双方の遠慮もなくなりますし、復職者側の「会社から忘れられているのでは?」という不安の解消にもつながりますよね。復職者の想いを可視化して互いに検討することで、復職ギャップをなくしていけば、離職防止にもつながると思います。

―「復職マイカルテ」を今後どのように運用していきたいですか?

米田さん

復職者も復職を迎え入れる事業所・事業部の不安をなくし、復職者が本来の能力を発揮できる環境づくりができればと思っています。

後藤さん

上長にとって、復職後の業務内容と復職者が希望する働き方をマッチさせるのは難しい点もあると思います。事前にどんなギャップが生まれそうかを確認して復職者に伝えていただくときにも活用できるツールだと思います。

本田さん:復職者と復職者を迎え入れる会社の双方にメリットのあるツールになっていっているようですね。まだ始まったばかりのツールでもありますので、これからの運用にも期待が高まりますね。

「難しい」を「できる」に変える。エームの育児支援と今後の展望

本田さん:復職後も働きやすい職場にしていくためには、現場の余力を広げることも重要です。仕込みの負荷が軽減する「完調品」をバランスよく活用したり、調理法を見直したり、という効率化もひいてはみんなが働きやすい会社になるために必要な工夫ですよね。

産育休後に活躍している方は、年々増えてきています。その結果、現場の理解も深まり、活躍する人数もさらに増えていく。エームサービスは産育休後のキャリアをイメージできるような情報を収集・周知するための取り組みに力を入れています。子育てとの両立は「難しい」、「大変だ」、と思っている方も多いと思いますが「実はできる」ということを知っていただき、情報への接点を増やしていきたいと考えています。

坪内さん:エームサービスでは不規則なシフトで運営している事業所もあり、復職者にとっては気掛かりな点も多いだろうと思います。一方で、当社は事業領域が広くいろいろな働き方ができる、とも言えますよね。復職に合わせて異なる環境・事業領域で働くことで、経験を積むことができるのはメリットでもあります。

エームサービスは今後も育児と仕事の両立支援を通じて、誰もが働きやすい環境を整えていきたいと考えています。子育てしながら安心して働けるように制度の改定やイベントの実施などにも取り組んでいきますので、ぜひご注目ください。